学校ブログ

授業風景「4年 算数」

7月1日(火)3校時、4年生は算数で棒グラフと表の学習中。子供たちにとって身近である「給食の好きなメニュー」を素材として扱い、26名の選んだメニューを正しく整理していきます。子供たちからは、縦線を引いて数えたり「正」という漢字で数えたりしていけばいいというアイデアが出されました。話し合いの中で、効率良く正しく数えるためには「正」という漢字を使う方法が良いというまとめに至りました。これからも子供たち同士の意見交換を重視し、繋ぎながら課題解決に迫っていきたいと思います。

旬のさくらんぼを感謝し味わう「紅秀峰贈呈式」

7月1日(火)、給食時間にJAの皆様方が来校され、紅秀峰の贈呈式を行いました。紅秀峰が誕生した経緯等をお話しいただき、6年代表児童2名から感謝の言葉を伝えました。その後、みんなで味わっておいしくいただきました。子供たちに配られた紅秀峰は、色づきが良く、程よい硬さがあり甘みがたっぷりと詰まっていました。給食で当たり前のように味わえることに感謝し、食べる喜びを味わわせていきたいと思います。

紅花の歴史等について学ぶ「3年 総合・紅花資料館見学」

6月30日(月)、3年生が総合的な学習の時間に、紅花資料館見学を行いました。今年度、3年生は「紅花」をテーマに調べ学習を展開していきます。資料館では、展示されている歴史的資料に見入り、係の方の説明をメモをとりながら聞きました。また、実際に紅花が植栽されている様子も見学し、自分たちが育てている紅花と比較することもできました。今回の見学で生まれた新たな問いや疑問を整理しながら共通課題を設定し、今後みんなで追究していきます。

新採教員の資質向上のために「初任研示範授業・6年 社会」

6月26日(木)2校時、新採教員の資質向上のために6年 松田教諭が社会科の示範授業を行いました。内容は、聖徳太子が行った天皇中心の国づくりです。社会や歴史への興味関心を高めようと、復習クイズから入り、聖徳太子にまつわるエピソード紹介の時間がありました。その後、教科書や資料集を使い、聖徳太子が行ったことを調べ簡潔にノートにまとめていきます。必要感があれば、自力にこだわらず仲間と協力し合いながら調べ学習を粘り強く調べます。限られた時間内では調べ切ることができないことを想定し、意図的に家庭学習に繋げます。6年生の探究は続きます。

日常的によく聞く態度を「不審者対応避難訓練」

6月25日(木)、不審者対応避難訓練を行いました。体育館付近に不審者が現れたという想定で、校舎内に入らせないこと、不審者の動きを捉えて放送で情報を随時知らせること、最終的には1年教室付近に不審者が移動したため1年生を体育館に避難させることを重視し行いました。特に、1年生の真剣な態度に感心しました。講評の中で、校長から日常的に担任や仲間の話、放送の内容をよく聞く態度を身に付けていくことが大切である旨を伝えました。

税の仕組みを正しく理解する「6年 租税教室」

6月25日(水)、6年生が租税教室を実施しました。講師は、寒河江税務署の方です。身の回りにどんな税があるのかを考えたり、もし税金が無くなったらどんな社会になるかを考えたりしました。改めて、子供たちは税金が自分たちの生活を豊かにするために必要で、かつ有効に使われていることを理解しました。最近まで国会では、様々な税収や減税について議論されていました。子供たちにも政治の仕組みや税金の重要性について、自分事ととして捉えて欲しいと思います。

挨拶運動(2日目)・朝の読み語り(2・5年)

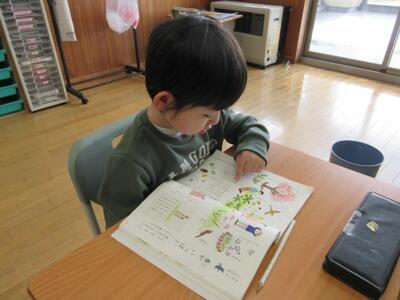

昨日とはうって変わり、爽やかな天候の下、子供たちの登校に合わせて2回目の挨拶運動を行いました。各地区で多くの方々に見守られ、安心・安全な登校に繋がりました。2日間、ありがとうございました。その後、朝の活動で、2・5年の読み語りがありました。いずれの学年にも「カエルのおでかけ」というお話の読み語りがあり、2名の講師が季節に合わせて選本されたとのことです。子供たちは、食い入るように絵本に見入っていました。

授業風景「4年 国語」

6月24日(火)2校時、4年生は国語で「一つの花」を学習していました。教科書の文章を根拠に、戦時中の生活について想像を膨らませたり、登場人物と家族の関係などを捉えたりします。「なぜ、『一つだけ』という記述が多いのか」という問いにみんなで迫りました。明日は、授業研究会で多くの先生方に4年生のがんばりを参観いただきます。

第1回あいさつ運動

6月24日(火)と25日(水)の2日間、谷地南部地区青少年育成町民会議評議員と保護者の皆様によるあいさつ運動を行います。初日の今日、あいにくの雨模様でしたが、各地区で保護者並びに評議員の皆様があいさつの声がけと見守りを行ってくださいました。今年度は、子供たちの様子で感心したことや気になったことなどを保護者の皆様方から教えていただく取組みも予定しています。ご理解とご協力をお願いいたします。

子供たちの健やかな成長のために「特別支援学級授業参観・研修会」

6月23日(月)、特別支援学級授業参観と研修会を行いました。まず、特別支援学級在籍児童の学びと成長の様子を参観いただきました。ふたば1組は、生活単元で「畑の看板作り」、ふたば2組は4年生が国語で漢字や短作文、5年生は算数の三角形の作図の学習。わかばは、国語で「一つの花」の情景の読み取りです。その後、楯岡特別支援学校寒河江校の土肥教頭先生を講師に、支援の在り方や進学・就職に向けた連携の重要性についてご講話いただきました。今後も保護者の皆様と密な情報交換と連携を大切に、特別支援教育の充実を図っていきたいと思います。

授業風景「お母さん方の力を借りて・6年 家庭科」

6月20日(金)5校時、6年生が家庭科でナップザック製作に奮闘中。縫いしろ等に気を付けながら、手順に従って縫う作業を進めていきます。ミシンも使用しますが、時折小さなトラブルも・・・。そんな時には、プロのお母さん方に助けを求め、トラブル解決。また、仲間とも教え合い助け合いながら、丁寧に作業を進めていきます。無事完成するといいですね。完成したナップザックをどんなふうに活用するのでしょうか、楽しみです。

新採・若手教職員の働きぶりを「県教育局教職員課訪問」

6月19日(木)1・2校時、県教育局教職員課並びに町教育委員会の皆さんが来校されました。本校に赴任した新採教員や若手教職員の働きぶりを参観するとともに、若手教職員の育成について情報交換することが目的です。新採教員である池田教諭、3年目を迎えた白田教諭の授業を中心に子供たちの学ぶ様子を丁寧に見ていただきました。若手教職員が生き生きと働いている様子と本校の育成・支援体制を高く評価いただきました。

授業風景「1年 音楽・3年 道徳・6年 社会」

6月18日(水)5校時、屋外は猛暑。各教室をしっかりエアコンで冷やし、集中して学習に向き合います。1年生は、音楽で次々に歌を歌います。「さんぽ」を歌う時に、ある子どもが「先生、散歩していい?」。そこから教室・スペース内の散歩が始まりました。3年生は、じっくりと道徳の課題に向き合っています。ゲームをいつまでも止められない心の弱さに焦点を当てます。自分はどうかな? 振り返りで生活を見つめ直します。6年生は、社会の歴史で邪馬台国の卑弥呼について学習中。資料集や映像資料などを参考に、卑弥呼の人物像と当日の政治ついて考えを深めました。

自分の力を知る「全学年 スポーツテスト」

6月17日(火)1・2校時、全学年でスポーツテストを実施しました。熱中症対策のため屋外で行うソフトボール投げを1校時に集中して短時間で終了しました。投げ方のポイントを少しアドバイスしただけで、子供たちの投げ方がぐんと上達しました。その後、校舎内で反復横跳びや長座体前屈、立ち幅跳びなどの種目を実施。子供たちは、すべての種目に全力で取り組んでいました。

いよいよ水泳学習スタート!!「3・4年 合同体育」

6月16日(月)2校時、晴天の下、先陣を切って3・4年生が水泳学習を行いました。入念な準備運動の後、担任から水泳学習中の安全指導がありました。その後、プールに移動して、水慣れの運動。プール内を円を描くように動き、流れを作ります。最後に、水中に置かれたリングや棒などの学習材を潜って取ります。あちらこちらから歓声や水しぶきが上がり、楽しい水泳学習が終わりました。今後も安心・安全な中、楽しい水泳学習を続けていきたいと思います。

授業風景「2年 音楽・4年 理科」

6月12日(木)3校時、2年教室から楽しそうな演奏が聞こえてきました。覗いてみると、鍵盤ハーモニカを演奏中です。音符をよく見ながら、五指を使って鍵盤をタッチしていきます。音を伸ばすところが難しいポイントで、息継ぎを考えます。仲間と音を合わせるって、楽しいですね。4年生は、理科の学習。モーターを速く回すための乾電池とモーターのつなぎ方を考えます。一人一人の考えを比較し、仲間分けしてきます。そして、なぜ自分が選んだつなぎ方がモーターを速く回すことにつながるのか、その理由を話し合います。前の時間までに学習したことや生活経験を総動員して思考を深めます。

授業風景「1・6年 合同体育・5年 図工・ふたば タブレット学習」

6月11日(水)3校時、1・6年生は合同体育。スポーツテストの反復横跳びのしかたを6年生が1年生に優しく教えていました。練習の後、いよいよ本番。動きに慣れた1年生が最後までがんばって横跳びをやり遂げました。6年生からは、温かい拍手が・・・。5年生は、図工で看板を製作中。5年教室のPRや廊下歩行の注意喚起を促す看板など、一人一人の思いや願いが作品に込められていきます。校舎内への看板設置が楽しみです。ふたば学級に入ると、子供たちの目線はタブレットの画面にくぎ付け。eライブラリの理科の問題に悪戦苦闘。楽しく学びを深めていきます。

水の事故を防ぎ楽しい水泳学習に「プール開き」

6月9日(月)朝の時間、プール開きを行いました。全校児童で5・6年生がきれいにしたプールを囲み、校長・教頭・体育委員長が安全祈願をする様子を真剣に見ました。次に、校長の動きに合わせ全員で「二礼・二拍手・一礼」を行い、無事故を誓い合いました。校長からは、「水遊びと水泳を楽しむこと、しかし、命を守るため水中でふざけることなく担任等の指示にきちんと従うこと」を話しました。

全員見事に完歩「4年 最上川200キロを歩こう」

6月7日(土)、山形新聞・山形放送8大事業の一つである「最上川200キロを歩こう」イベントに、4年生が参加しました。晴天に恵まれ熱中症対策を徹底しながら、最初は寒河江ダムの見学です。普段は入れないダム内の通路を歩いたり、地上に出てからダム全景と噴水を見学したりしました。ダムの役割についての詳しいお話も聞くことができました。その後、大江町内を流れる最上川の左岸を歩き、水質検査も体験しました。川の水質は中性で、生き物が棲みやすい環境であることに安心しました。私たちの生活に欠かせない存在である最上川について知る良い機会となりました。休日のイベントとなったにもかかわらず、保護者の皆様方より快く参加の後押しをしていただき感謝申し上げます。

お兄さん・お姉さんとして温かい交流「1年 ひかり幼稚園年長児との交流」

6月6日(金)、1年生がひかり幼稚園年長児と交流を行いました。自己紹介から始まり、最初は小学校の様子を紹介します。ランドセルや教科書等を自慢げに見せる1年生は、頼もしいお兄さん・お姉さんです。その後、体育館でじゃんけん列車を一緒に楽しみます。年長児の仲間のことを考え、歩き方も優しくなります。終始笑顔で、温かな交流となりました。

他者を尊重し大切にする心を「3年 人権の花植栽活動」

6月4日(水)、人権擁護委員の方々が来校され、3年生と一緒に人権の花植栽活動を行ってくださいました。植栽の前に、「男の子だから、女の子だから」という題材で紙芝居を読んでくださいました。ランドセルの色で男の子、女の子を決めつけていないかなど、身近な題材から男女関係なく理解し合い協力し合うことの大切さを考えました。その後、みんなで人権の花を植栽。マリーゴールドとニチニチソウをプランタに優しく丁寧に植え付けました。そして、心を込めて水かけをしました。これから毎日花の世話をすることを通して、相手を思いやる心、大切にしようとする態度を育んでいきたいと思います。

みんなが気持ちよく生活するために「生徒指導主任による講話」

6月4日(水)朝の時間、全校朝会として生徒指導主任による講話を行いました。運動会が終わり目標を見失いがちな時期に、改めて仲間とどう接していけばいいか、みんなが気持ちよく生活するために大切なことは何か、などについて話をしました。身の回りの整理整頓や自分の物と他者の物の区別、そして最も大切なこととして「仲間を傷つけたり悲しませたりする言動を行わないこと」を確認しました。

運動会で深めた仲間との絆を日常生活にも「4年 国語・6年 学級活動」

運動会の興奮がまだ冷めやらぬ6月3日(火)。学校は、日常の生活に戻りました。5校時、4年生は落ち着いて国語の漢字学習。丁寧な文字で漢字を書き、仲間と確認し合います。正しく書けていたら、仲間に温かな花丸をプレゼント。6年生教室からは、賑やかな笑い声が・・・。レクリエーション係が考えた椅子取りゲームで大盛り上がり。仲間と体を密着させ、椅子を取り合います。

仲間とのきずなで勝利をつかみとろう「美しい涙、感動の大運動会」

5月31日(土)危ぶまれた天候も何とか持ちこたえ、無事運動会を実施することができました。プログラムを変更し、応援合戦やブロック対抗リレーなどの大きな競技を優先的に行いました。曇り空を突き抜けるような大きな声が響いた応援合戦。順位が落ちてもあきらめず、しなやかにバトンを繋いだリレー。最後までチームと組の勝利のためにがんばった団体種目。そして、荒木講師を招いて走力を高めた徒競走。最後の最後まで両組が完全優勝を目指し競い合いました。結果は、白組の完全優勝。勝っても負けても、子供たちの目には美しい涙が光っていました。大変寒い中、最後まで応援してくださった保護者並びにご家族、地域の皆様方に心から感謝申し上げます。

準備は整い、明日は晴れますように「運動会前日練習・準備」

5月30日(金)、休み時間に最後の応援練習。ぎりぎりまで応援を磨き、明日の本番に備えます。そして、放課後。5・6年生が係に分かれ、準備を行います。玄関ホールには、優勝旗や準優勝カップ、応援賞トロフィ、そしてリニューアルした団体優勝旗が明日の出番を静かに待っています。校舎2階には「仲間とのきずなで勝利をつかみとろう」のスローガンが堂々と掲げられ、明日のグラウンドでの熱戦を待ちわびています。準備は、すべて整いました。どうか、明日は晴れますように・・・。

授業風景「ふたば1組 1年 算数 2年 国語・4年 社会」

5月30日(金)、明日に運動会を控えながらも各学年の授業を落ち着いて行っています。2校時、ふたば1組では1年生は算数の学習中。担任とじゃんけんして点数をゲット。たし算でどちからの勝ちか確かめます。2年生は国語の音読。はっきりした発音で、正しく音読できました。4年生は、社会で遠足の振り返りをパワーポイントにまとめて、仲間同士プレゼンしていました。それぞれのプレゼン資料に拘りと工夫が見られ、笑顔で交流していました。

食育充実のために「橘栄養教諭による給食指導」

今年度より、給食センターの橘栄養教諭から給食指導をいただくことになりました。5月29日(木)の今日、第1回目の給食指導がありました。縦割り班での盛り付けの様子を見ていただいた後、子供たちと一緒に給食を食べながら食べ方も見ていただきました。その後、赤・黄・緑に分類される食材に含まれる栄養素とバランス良く摂取することの重要性について教えていただきました。今後も、各学年並びに全体に給食指導をいただく予定です。

自分の役割を果たしチームの勝利へ、運動会の成功へ「運動会総練習」

5月29日(木)1・2校時、運動会当日にとっておきたいような快晴の下、総練習を行いました。開閉会式の流れ、アナウンス、表彰の仕方、そして上下学年リレー、最後に応援合戦と、当日を見越した最後の大きな練習。応援団幹部のリーダーシップの下、下学年が一生懸命動きを覚えようとがんばります。また、他の学年の仲間が競技している時には、陣地テントから笑顔で、大きな声で応援する姿も。子供たち一人一人が自分の役割を果たし、チームの勝利へ、そして大運動会の成功へ繋げようとする姿に心が震えます。偶然散歩で訪れたひかり幼稚園の後輩から拍手の激励もいただきました。

運動会に向けいよいよ大詰め「運動会 全体練習」

5月28日(水)1・2校時、運動会に向けた全体練習を行いました。前半は、下・上学年リレー練習。各チームで走順を確認し、バトンを渡していきます。1年生も必死に走り切ります。上学年のバトンパスは見ごたえがあり、下学年からも応援の声が響きます。今日は、下学年で白組が1・2位を独占、逆に上学年は赤組が1・2位を独占という結果でした。その後、グラウンド中央で応援合戦練習です。昨年度の隊形を変更し、互いの組が斜めに向き合う隊形での練習。組頭の大きなかけ声の下、各組の応援の声が青空に響き渡りました。

清潔と熱中症について考える「全校集会・養護教諭講話」

5月28日(水)朝の時間、全校集会にて養護教諭講話を行いました。内容は、清潔と熱中症についてです。普段から体の清潔を保ち熱中症を防ぎながら、安心安全な生活を送ることの大切さを考えさせることが目的です。爪を伸ばしたままにすることの危険性や手を石鹸で洗うことの大切さ、歯磨きの習慣の大切さ、そして熱中指数の意味や防ぐためのポイントを話しました。知識から実践に繋がるよう、今後も日常的に指導をしていきます。各ご家庭でも話題にし、お声がけいただければ幸いです。

熱が入る応援練習

5月27日(火)、休み時間の応援練習に熱が入ってきました。白組は体育館で、赤組はグラウンドで本番さながらの練習内容です。応援団がモデルを示し、みんなで合わせた後、「もう少し大きな声を出してください。」などの呼びかけが入ります。スイッチを入れ直して、応援の声が大きく響き渡ります。応援団のリーダーシップに頼もしさを感じます。本番まであと少し。フレーフレー赤組・白組!! フレーフレー応援団!!

授業風景「4・5・6年 体育 上学年リレー練習」

5月27日(火)2校時、4・5・6年生が合同でリレー練習を実施。6年生が中心に考えた走順を確認し、各チーム毎にバトンパスの練習を開始。バトンをどう持ち替えるか、次の走者はどの程度距離を置くかなど6年生が上手に指示を出しながら練習に励みます。そして、一度、4チームで競い合います。残念ながらテークオーバーゾーンを超えてバトンパスをしてしまったチームがあり、振り返りでどう修正するかを検討します。試行錯誤を繰り返しながら、チーム力を高め走力アップに繋げていきます。

食育を充実させていきます「6年 家庭科 調理実習」

5月23日(金)、6年生が家庭科の学習で調理実習を行いました。今回挑戦したメニューは、野菜炒めとスクランブルエッグ。グループでどちらを調理するか選び、挑戦しました。野菜の切り方やフライパンでの炒め方、衛生面での配慮など、実習を通して学んだことがたくさんあります。調理の楽しさはもちろん、普段各家庭で保護者やご家族の皆様がしてくださっている調理への感謝の気持ちも持つことができたのではないかと思います。この日は丁度、弁当日。自分が作った一品もおかずに加え、みんなでおいしくいただきました。

手作業の苦労を知り米作りの大切さを「5年 総合 田植え体験学習」

5月23日(金)1・2校時、5年生がお借りしている学校田で田植え体験学習を行いました。今年度も布川氏に講師をお願いしています。昔の道具で付けられた跡を目印に、子供たちが手で苗を植えていきます。泥の感触を味わいながら、時折バランスを崩しそうになりながらもがんばって植えていきました。作業時間は、約1時間半。子供たちががんばって働いたので、予想よりも大幅に短時間で終わりました。今後、約1年間にわたって5年生は米作りを学習していきます。今、米の価格が高騰し大きな社会問題の一つになっていることも踏まえながら、子供たちには農業や米作りについて深く学んで欲しいと願っています。

体験を通して価値ある学びを「1~4年 遠足」

5月17日(金)には1・3年生、23日(金)には、2・4年生が遠足を行いました。1年生は、サハト紅花や寒河江市にある「クラッピング・サガエ」を見学。2年生は、奥羽乳業で牛乳ができるまでを学んだ後、マックス・バリュでの買い物体験。3年生は、山寺立石寺で貴重な文化財の重要性と素晴らしい景観を学び、4年生は県庁見学後、7班ごとの山形市内散策を行いました。各学年がねらいを明確に持ち、体験を通して価値ある学びを行うことができました。事前準備等で保護者の皆様にご協力いただきましたことに感謝申し上げます。

絶対勝つぞ!!「応援練習スタート」

5月21日(水)中間休み、赤組・白組に分かれて応援練習を始めました。各組組頭や応援団長が応援内容と体の使い方、声の出し方などを丁寧に説明し、いよいよみんなで合わせてみます。応援団も、学年の中に入ってモデルを示しながら手の動きを教えたり、1年生だけを取り出して個別に手拍子のしかたを教えたりするなど、それぞれの組の工夫が見られました。毎回、3名の教職員が採点をします。今日は、どちらの組が勝利したのでしょうか?

自分たちの手できれいなプールに「5・6年 プール清掃」

5月21日(水)1校時、5・6年生がプール清掃を行いました。トイレや足洗い場、本プールの清掃の他、ビート版やプール底に設置する補助盤の運搬などたくさんの作業を分担協力して行いました。場所によっては汚れが落ちにくいこともありましたが、子供たちは誰一人嫌な顔せずに一生懸命掃除をしていました。脈々と先輩から受け継がれてきた勤労・奉仕の精神が今年度の5・6年生の心にもしっかり根付いていると嬉しく思いました。プール開きは、6月9日(月)を予定しています。今シーズンもきれいなプールで、思いっきり泳ぎを楽しめそうです。

走ることの楽しさを味わう「全学年 陸上教室」

5月20日(火)、キマイラ代表の荒木さんをスポーツアドバイザーとしてお招きし、全学年が陸上教室を実施しました。荒木さんには、陸上の他、水泳、長距離走、パルクールと複数種目でほぼ1年間を通してアドバイスいただく予定です。今日は、体の各部位を使った基本的な運動を繰り返し体験させていただき、その後、ゲーム的要素を取り入れ、チームごとに競い合う運動も経験させていただいたおかげで、十分な運動量を確保することができました。今後も走ることを楽しませ、走力向上に繋げていきたいと思います。

縦割り班活動も本格的に始動「2年以上 縦割り班給食・全学年 縦割り班清掃」

5月19日(月)、本校の伝統であり目玉である縦割り班活動を本格的にスタートさせました。まず、2年以上の食堂における縦割り班給食です。各学年が役割分担を持ち、協力しながら盛り付けや運搬、食事を行います。時間がかかってもトラブルが発生しても、しなやかに給食を進めていきます。また、清掃も縦割り班で行いました。班長のリーダーシップの下、仕事の割り振りを行い、用具の使い方や手順を上学年が教えながら掃除を進めていきます。少しずつコミュニケーションを重ね、互いの信頼関係を築きながら充実した縦割り班活動になることを願っています。

運動会に向け本格的に始動「低学年 まり入れ練習・4年 バトンパス練習」

5月19日(月)2校時、晴天の下、4年生がグラウンドで体育の学習中。運動会の上学年リレーに繋がるバトンパスを学習していました。担任が示すモデルをもとに、スムーズにバトンを繋ぐためにはどんなポイントがあるかを考え試行しながら学びを深めていきます。体育でも思考力はとても重要です。また、1・2年生は体育館でまり入れの練習中。まずは入退場と円の作り方を全体で確認します。これから、2年生のリーダーシップをもとに、どうすればたくさんのまりを籠に入れることができるか試行しながら練習を重ねていきます。

良い音を出せたよ「1年 音楽・鍵盤ハーモニカ講習会」

5月15日(木)5校時、1年生が音楽で鍵盤ハーモニカ講習を受けました。講師は、おんがく館サトーさんよりご紹介いただいた藤田先生です。楽器を順を追って組み立て丁寧に扱うことが大切であること、タンギングという用語とタンギングのしかたなどを教えていただきました。途中、子供たちが決して真似できないようなタンギングの手本を聞かせていただいたり、馴染みの曲を演奏していただいたりしました。あっという間の45分間。子供たちは鍵盤ハーモニカで音を出すことや演奏することの楽しさを味わうことができました。

授業風景「1年 算数・ふたば2年 国語・4年 算数」

5月15日(木)2校時、1年生は算数で「9作りゲーム」に挑戦中。ペアで、片方の仲間が出したカードの丸の数を数え、他方の仲間が足して9になる丸の数カードを提示します。二人で数えながら協力して9を作ります。ふたば2年生は、国語で「春がいっぱい」の詩を音読中。ひらがな一文字一文字を確かめながら、ゆっくりはっきり声に出し読んでいきます。できたら、黒板に大きな花丸が・・・。繰り返しがんばっています。4年生は、算数で「80÷4」の答えの求め方に苦戦中。なぜ80の8をとって計算していいのか、担任からの問いに頭を悩ませ説明していきます。思考力と説明する力が伸びます。

みんなで創り上げた達成感「児童会春祭り・1年生を迎える会」

5月14日(水)2校時、児童会企画の1年生を迎える会を行いました。内容は、歓迎の言葉や各学年紹介、1年生へのインタビュー、縦割り班ごとの「谷地南部小クイズ」など。主役である1年生の立場に立ったものばかりで、さらに各学年が自分たちのクラスの特徴や良さを再確認できるという工夫も見られました。そして、何よりも高学年や計画委員会など一部の子供たちによる会ではなく、各学年が役割を担い事前準備をするという「みんなで創り上げた温かい会」となり、みんなで達成感を味わうことができました。

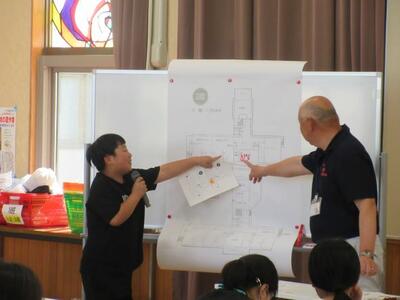

自分事として捉え考える「3~6年 防災教育」

5月13日(火)、3年以上を対象に防災教育を実施しました。昨年度に引き続き、町防災危機管理課 真田専門員よりご指導をいただきました。3・4年生は、ハザードマップをもとに水害に見舞われたら、自宅や学校はどうなるか、どう避難するかをグループで考えました。また、5・6年生は、火災発生時の避難方法について、条件を与えグループで安全な避難経路を考える内容でした。いずれも、子供たちが自分事として災害を捉え、自分ならどうするかをしっかりと考える学習となりました。今後も、子供たち一人一人の思考・判断・行動力を高める学習を積み重ねていきたいと思います。

校長室への来客「開かれた校長室に」

校長として5年目。新採校長の時から、児童や教職員、保護者、地域の皆様に対して「開かれた校長室」にしたいと願い、その姿勢を続けてきました。5月13日(火)は、1校時から続々と校長室への来客が・・・といってもすべて子供たちです。特別支援学級の子供たちは、自慢げに詩を暗唱し、キラキラシールをプレゼントしたら大喜び。6年生は、国語でインタビューの学習。「どんな学校にしたいか」「どんな仕事をしているのか」こちらもタジタジの質問攻めに。続いて、1年生。生活科で校長への質問タイム。中間休みも来客は続き、3年生は折り紙で作った作品のPR。そして、最後の5年生は「自分が将来なりたい校長という職務に近づくためのアドバイスを欲しい。」という真剣な相談も。子供たちとのかかわりで、日々エネルギーをもらっています。

完全優勝目指して負けないぞ!!「運動会顔合わせ」

5月13日(火)朝の時間、昨年度は実施していなかった運動会顔合わせ会を行いました。両組頭から運動会スローガンの発表があり、その後各組に分かれて応援団の紹介と気合の掛け声を行いました。体育館全体に響き渡った「オー。」の掛け声から、子供たちの「負けたくない、絶対に完全優勝するぞ。」という強い決意が感じられました。徒競走をはじめ、団体種目、そして応援と本格的な練習が、いよいよ始まります。

授業風景「4年 学級活動・6年 体育」

5月12日(月)5校時、4年生は、1年生を迎える会に向けて担当することになった会場の飾りつけに取り組んでいました。たくさんの花と輪飾りを掲示板や体育館の出入り口、ステージ周辺等に丁寧に取り付けていきます。2日前から飾りがつくことで、会への意識が高まり期待感が膨らみますね。6年生は、体育の「宝取りゲーム」で白熱中。互いの陣地に置かれた宝(コーン)をゲットするために、仲間と連携プレーを重ねながら敵陣に走り込みます。待機中の仲間からも大きな声で指示や応援が入ります。ゲームを通して、確実に走力と粘り強さ、作戦力がつきますね。

授業風景「4年 学級活動・6年 社会」

5月9日(金)5校時、週末の疲れもあるはずなのに、子供たちは元気に学習に向き合っています。4年生は、来週に控えた1年生を迎える会で担当になった飾りつけの飾りを作成中。花紙や折り紙を使い、心を込めて飾りを作ります。「1年生が喜んでくれるといいな。」そんな4年生の優しい声が聞こえてきます。6年生は、社会で「国会の働き」を学習中。グループで協力しながら、資料集等を使い調べ学習。後半は、担任と重要な部分を丁寧に確認します。別世界で起こっている政治ではなく、少しでも6年生が身近に感じるよう、学校内の代表委員会を例に説明しイメージ化を図ります。

授業風景「1年 学級活動・3年 学級活動」

5月8日(木)5校時、1年教室を訪れると、子供たちが机・椅子と一緒に教室内をぐるぐる回っている場面に遭遇。しばらく見ていると、席替えをしていることが分かりました。初めての席替え。「窓側になって、とっても明るくなったよ。」そんな喜びの声があちらこちらから・・・。隣の席の仲間同士、自己紹介と「よろしくお願いします」の握手を交わしました。3年生は、まもなく行われる1年生を迎える会での学年紹介の内容を検討中。黒板には、3年生の自慢したい点や良い点、PRしたい点がびっしりと書き綴られていました。当日は、どんな学年紹介になるのか楽しみです。

後輩に学校のことを知ってもらうぞ「1・2年 生活科 学校探検」

5月7日(水)、1・2年生合同で学校探検を行いました。2年生は、事前に校舎内を回り、どの部屋をどう紹介するか作戦を練っていました。いよいよ、今日の本番。目印の旗を片手に、予定していた部屋を回ります。校長室では、校長が仕事で使っている椅子やお客様用のソファに腰かけ、「柔らかくて気持ちいい。」との感想。部屋を回り終わると、2年生からシールをもらい1年生はニッコリ!! 頼もしい2年生。そして元気に挨拶をして入る1年生、立派です。

先輩の思いや願いに触れて「創立122周年記念式」

5月7日(水)朝の時間に創立記念式を行いました。今年度で122周年目を迎えます。現校舎が建設された平成9年にタイムスリップし、当時旧校舎と現校舎で生活を送っていた先輩がどんな思いや願いを抱いていたかを紹介しました。旧校舎は古く寒かったこと、現校舎には家庭科室が新たに設けられ、体育館が広く、音楽室からの眺めが良いこと、などなど。子供たちには、今の生活が当たり前ではなく、住みよい恵まれた環境にあることに気づき、感謝しながら学校生活を送って欲しいと思います。

授業風景「1年 体育・3年 算数」

5月2日(金)2校時、グラウンドから元気な声が聞こえてきました。1年生が体育で、かけっこの真っ最中。ウォーミングアップとして、手や足の動かし方をいくつかのパターンで反復学習しました。みんな元気いっぱい。スタート地点に戻るときも全力疾走です。3年生は、算数でわり算を学習中。0のわり算を理解させるために、担任が具体的に何もないものを分ける操作をしてイメージ化を図っていました。身の回りにある同じずつ分ける場面と結びつけながら、確実な定着を図っていきたいと思います。

いよいよ5月、授業風景「5年 道徳・6年 外国語」

いよいよ5月。グラウンドの桜はすっかり葉桜に変わり、緑色が目に眩しい季節になってきました。5月1日(木)2校時、5年生は道徳。野球の大谷選手をモデルに、自分の夢・目標の実現に向けて何ができるかを考えました。プロのサッカー選手、薬剤師、運動会100M走る1位・・・。それぞれの目標に向けてがんばることを真剣に考えました。6年生は、砂田教諭による外国語。リスニング等のウォーミングアップ後、メインである「自分の宝物紹介」。自分の宝物が何かを整理し、仲間にどう伝えるか原稿を考えます。次時の発表が楽しみです。

第1回学校運営協議会を開催

4月30日(水)、今年度第1回目の学校運営協議会を開催しました。全学年・学級の授業を参観いただき、担任と子供たちが落ち着いて生き生きと学習に向き合っている姿や仲間と語り合っている姿などを評価いただきました。その後の熟議では、経営の重点と保護者も含めた地域学校協働活動の進め方についてご意見をたくさんいただきました。いただいたご意見を反映させ、着実に学校経営を進めていきたいと思います。

授業風景「1年 算数・2年 国語・3年 理科・4年 体育」

授業参観が無事終わり、一区切り。休み明けの4月28日(月)、しっかりリフレッシュした子供たちは元気に学習に臨んでいます。2校時、1年生は算数。10の構成を考え、数への理解を深めていきます。2年生は、国語で春の言葉集め。動画も活用し、イメージを膨らませます。3年生は、理科でモンシロチョウを育てるためのキャベツの苗を植栽。「優しく土に入れてね。」と声をかけ合いながら協力して植えていました。4年生は、体育で基本となる走る運動。最後はしっかりと100メートルを走り切り、振り返りも丁寧に行っていました。

挨拶リレー・第1回授業参観

4月25日(金)、今日の挨拶リレーは2年生の出番です。1階玄関ホールで、自ら仲間に挨拶をします。「~くん、おはよう。」仲間の名前を最初につけると、相手も笑顔でスムーズに挨拶が返ってきます。2年生の工夫に感心!! また、第1回目の授業参観日。各学年・学級で、担任と子供たちが学習を創り上げていく様子を保護者の皆様にじっくりと参観いただきました。子供たちの表情も普段以上に生き生きとし、張り切っていると感じました。ぜひ、授業を参観してのご感想をお寄せいただきたく思います。

授業風景・明日の授業参観お待ちしています

4月24日(木)2校時、1年生は算数の学習。5はいくつといくつを考えます。〇を色染めしたり指を使ったりして一生けん命考えます。2年以上は、NRTテストの2日目。頭をフル回転させ、あきらめずに問題に向き合います。粘り強い態度が着実に育っています。ふたば学級は、算数の学習中。4年生の仲間が、2年生ができたことを一緒に喜んでくれて、本当に微笑ましい光景でした。明日は、今年度初めての授業参観日です。各学年・学級で子供たちの作品等を掲示しながら、参観いただけることを心待ちにしています。よろしくお願いいたします。

挨拶リレー・真田先生よろしくお願いします

挨拶リレーが4日目を迎え、4月24日(木)は3年生の出番です。玄関ホールに行くと、すでに3年生が一列に並び、笑顔で仲間に挨拶する姿が・・・。1年生に対しては、やや声の大きさを落としたり身を低くして声がけしたりする優しい心遣いも見られ、大変感心しました。明日は、2年生。どんな挨拶運動になることか楽しみです。また、今日から勤務いただく真田先生をお迎えし、顔合わせ会を行いました。1年間、2年生の学習のサポートに入っていただきます。2年生以外の子供たちともたくさんのかかわりが生まれたらいいと思っています。

挨拶リレー・授業風景「1年 道徳・2年以上 NRTテスト(1日目)」

挨拶を繋いで3日目。4月23日(水)は、4年生の出番。玄関ホールに一列に並び「おはようございます!!」と大きな声で挨拶をしました。昇降口から入ってきた他の学年の子供たちも、その元気の良さに圧倒され気味。日に日に挨拶運動が活気を増しています。2校時、1年生は道徳の授業。昨年度のたくさんの行事の写真を見ながら、これからの楽しい学校生活に期待感を膨らませていました。2年生以上は、NRTテストに挑戦。時間ぎりぎりまで、粘り強く問題を解いていました。

挨拶リレー・授業風景「3年 音楽 リコーダー講習会・6年 算数」

4月22日(火)朝の挨拶運動は、5年生へバトンタッチ。今日は、玄関の外でも元気な挨拶を交わし合いました。2校時の授業を覗くと、3年生は音楽で、講師をお招きしてのリコーダー講習会。模範演奏を聴いた後、リコーダーの正しい持ち方やポイントとなる音の出し方などについて丁寧に教えていただきました。子供たちは演奏したくてたまらないといった様子。今後、素敵な演奏が響くことでしょう。6年生は、算数で点対称の特徴を見つける場面でした。提示された図形をよく調べ、辺や角にどのような秘密があるかをみんなで考えます。黒板の前に出て自分の考えを仲間に伝え、話し合うことも良い経験です。

挨拶のバトンを繋ぐぞ「児童会企画・挨拶リレー」

児童会計画委員会が、年度当初に当たり谷地南部っ子の挨拶への意識を高め、気持ちよく学校生活をスタートさせようと新たな取組み「挨拶リレー」を企画しました。初日となる4月21日(月)の朝、計画委員会と6年生がコラボレーションし玄関ホールで挨拶運動を展開。昇降口から中に入ってきた下級生に、自ら笑顔で挨拶を行っていました。特に、挨拶が良かった仲間の名前は昼の放送で紹介されます。「リレー」なので、どんどん下の学年に引き継がれていきます。どんなリレーとなり、どんな挨拶が学校内に響くのか楽しみです。

どんな本と出会えるかな・・・「子ども文庫スタート」

4月18日(金)、今年度1回目の子ども文庫の日。最初に、6年代表児童の後に続いて「よろしくお願いします。」の挨拶。その後、4から6年児童は全員、1から3年生は希望する児童だけ本を借ります。「ぼく、怖い話を探してるんだけど・・・」お気に入りの本を夢中で探します。見つかった子どもは、嬉しくて表紙を見せながら紹介してくれる場面も・・・。学校や家で、じっくり読み浸り、想像力を膨らませることでしょう。

授業風景「わかば学級 算数」

4月17日(木)2校時、教室の配置が変わり、2名の在籍となった特別支援わかば学級の授業を参観しました。算数で、電卓を使って大きな数を表し、その仕組みを理解することがめあてでした。担任から提示された数を正確に電卓で表します。位取りに気を付けて、正しく読みます。子供たちは、抵抗なく正確に読んでいて感心!! 次に難易度が上がり、各位の数字は、何が何個あることを意味しているのかを考えます。一人一人が考えた後、黒板の前に出て担任と仲間に説明し、互いに正解かどうかを確認します。これもパーフェクト。担任と仲間に褒められて笑顔が輝きます。

とってもおいしいよ!!「1年・小学校初めての給食」

4月16日(水)登校時に、1年生の女の子が校長に「今日から給食、とっても楽しみ。」と笑顔で話してくれました。担任と学習指導補助員の指導の下、安全に盛り付け等を行い、みんな揃って「いただきます。」待っている間は、動画で一口で食べる適切な量を指導するという準備体制。メニューは、カレーライス、アスパラサラダ、牛乳、おめでとうゼリーです。「カレーライス、甘くておいしい。」「アスパラ苦手だから、最初に食べたんだよ。」など、思い思いの感想を伝えてくれました。「食べたもので体はできている。」を合言葉に、給食指導・食育指導を充実させていきます。

授業風景「3年 算数・4年 学級活動・ふたば1組2・3年 算数」

4月16日(水)朝から雨と風模様。傘を飛ばされそうになりがらも元気に登校した子供たち、たくましいです。2校時、3年生は算数のかけ算「12×4」の計算方法を学習中。一人一人がノートに自分の考えを複数書き、みんなで意見交流。担任が取り上げたい子どものノートをタブレットに写し、大型テレビで提示。それぞれの考えに対する疑問点や相似点などを整理していきます。4年生は、学級活動で知能検査を実施。担任から解き方のモデルを示した後で、制限時間内にできるだけたくさんの問題を解いていきます。「1問でも多く解くぞ!!」そんな意気込みが感じられる目の輝きでした。ふたば1組2・3年生は、一緒にたし算の学習。担任からフラッシュカードで問題を提示された後、各自が指などを使って答えを考えます。子供たちのペースに合わせ、丁寧にじっくりと指導していきます。

授業風景「1年 学級活動・2年 音楽」

4月15日(火)3校時、1年生は学級活動で「清掃のしかた」を学習中。予め動画等でほうきの持ち方などを学んだ後、みんなで分担協力して清掃開始。それぞれが役割を持ち、みんな仲良く協力して掃除をすることができました。さらに、担任の指示がなくとも掃除場所を見つけて掃除をする子どもも・・・。自分で考え自分で行動できる1年生です。2年生は、新採教員支援・教科専科である阿部教諭から音楽の指導を受けていました。「メッセージ」という曲を歌う時、複数国の挨拶の言葉が入るので発音等を確認し歌うことに。阿部教諭の温かな笑顔と指導が、2年生の心を解放し、笑顔で楽しく歌っていました。

聴く・考える訓練に「第1回避難訓練」

グラウンドの桜は、ようやく七分咲き。そんな4月15日(火)、今年度1回目の避難訓練を行いました。家庭科室より出火し、延焼の恐れがあるため避難するという想定です。「避難開始」の指示から、避難が終わり各階の巡視報告が完了するまでに要した時間は、約2分50秒。素早い避難でしたが、避難場所でのおしゃべりがあちらこちらから・・・。校長から、「命に係わる学習は最優先で真剣に行うこと」のほか、「放送や指示をよく聴く」「自分で考える」ことをがんばって欲しい旨を伝えました。避難訓練を形骸化させず、有事に近い形を想定しながら常に改善し、実り多いものにしていきたいと思います。

授業風景「ふたば2組 5年算数」

4月14日(月)5校時に、ふたば学級では5年生3名が算数の学習を行っていました。課題は、整数と小数の大きさ比べです。位取り表を活用しながら、小数の仕組みや小数点の意味、そして整数との大小を考えます。少人数の良さを生かし、一人一人にじっくりと考えさせ、自分の考えを書いたり発表させたりしながら解答を引き出していきます。今後、小数が身の回りにも使われていることにも気づかせ、身近な数として認識させ理解を深めていければいいと思います。

事故防止をご支援くださる方々への感謝「交通指導員・見守り隊顔合わせ」

4月11日(金)、毎朝登校時の安全を見守ってくださる交通指導員並びに見守り隊の方々との顔合わせを行いました。お一人お一人の名前を紹介し、子供たちにしっかりと覚えて欲しいと思いました。代表の方から1年間無事故で過ごしましょうという強いメッセージをいただきました。その後、交通指導員の皆様から1年生への交通安全の鉛筆贈呈もありました。155名、今年度も事故0に努めます。

自分の命を自分で守る「通学班登校・歩行教室・SNS被害防止教室」

「自分の命を自分で守る」、子供たちにいつも意識して欲しいことです。新しい通学班での登校が始まりました。班長が1年生と手を繋いで登校している場面に心が温かくなりました。1年生も自分の足で歩いて、がんばって登校しています。えらい!! そして、4月10日(木)には、警察署や交通指導員、南部地区青少年育成町民会議委員等の皆様方よりご協力いただき、1・2年生が歩行教室、3年以上がSNS被害防止教室を実施しました。歩行教室では、道路を横断する時にしっかりと手を挙げて横断すること、SNS被害防止教室では犯罪に巻き込まれないためのポイントを確認しました。日常の生活に生きて働くことを期待しています。

2から6年生も落ち着いて学習をスタート!!

4月10日(木)、2から6年生の2校時の授業を参観しました。2年生は算数、理由をしっかり発表していました。3年生も算数。7の段で九九を途中で忘れたらどうするか、自分の考えをしっかりとノートに書いていました。4年生は国語。各自が選んだ可愛らしい動物をヒントをもとに推理していきます。5年生は、学級活動で係活動の企画立案中。6年生は、外国語専科による外国語の授業。いずれの学年も昨年度の積み上げを意識し、新たな気持ちで授業に臨んでいました。

阿部先生、今日からよろしくお願いします!!

4月10日(木)、今日からご出勤となる阿部先生との顔合わせ会を行いました。主に2年生の音楽と算数指導補助、5・6年生の音楽などを受け持っていただきます。1年間よろしくお願いいたします。

交通安全への意識向上「1年黄色い帽子贈呈式」

4月9日(水)、河北ライオンズクラブの皆様方が来校され、1年生に黄色い帽子をプレゼントしてくださいました。「自分の命は自分で守る」ことと「交通安全」を意識するため、毎年度行われている取組みです。クラブの皆様から子供たち一人一人に丁寧に帽子を被せていただくと、子供たちは照れたような笑顔に・・・。毎日通学班で歩いて登校し、徐々に自分たちで下校します。交通安全に気を付けながらしっかりと歩いて体力を高め、適切に判断・行動できるようになって欲しいと思います。

23名の新入生の皆さんおめでとうございます「入学式」

4月8日(火)、暖かな春の光が差す中、入学式を行いました。今年度は、23名の新入生です。緊張した面持ちで入場後、新入生呼名では元気よく返事を行うことが できました。また、校長ほか2名のご来賓の皆様のお話も静かに聴くことができました。一番目が輝いたのは、6年代表児童の歓迎の言葉発表の場面です。「谷地南部小学校では楽しいことがたくさんある」というメッセージを真剣に聴いていました。明日から、通学班での登校となります。少しずつ学校の生活リズムに慣れ、毎日明るく元気に過ごせるよう指導・支援していきたいと思います。

10名の新任の先生方ようこそ・1学期元気にスタート「新任式・1学期始業式」

4月8日(火)、令和7年度の学校生活のスタートです。昨年度8名の教職員とお別れをし、新たに10名の教職員を迎えることとなりました。新任式でお一人お一人から挨拶と自己紹介があり、子供たちは興味津々で聴き入り、時折仲間と笑顔で会話する場面も見られました。また、6年代表児童から堂々とした歓迎の言葉発表がありました。その後、1学期の始業式を行い、校長より「ふるさとを愛し、未来をしなやかに生き抜く谷地南部っ子」になるために、「命と名前を大切にすること」「思いやりの心と人権意識を持つこと」「言葉を大切にすること」そして「毎時間の学習・仲間とのかかわり・心と体の健康を大切にすること」を話しました。155名の谷地南部っ子と24名の教職員で力を合わせ、新たな校風を築いていきます。

いよいよ明日からスタート!!「入学式前日準備」

4月7日(月)、いよいよ明日から令和7年度の学校生活がスタートします。23名の新入生を迎えるため、全教職員で教室装飾や配付物品等の準備を行いました。また、関係職員で入学式リハーサルも実施。細部を確認し、明日に臨みます。明日は、新入生と保護者の皆様、2年生以上の子供たちもが期待に胸を膨らませ登校するものと思います。全教職員、笑顔で温かく迎えたいと思います。

別れの言葉と感謝の気持ちを伝える「離任式」

年度末休業中である3月27日(木)、保護者と地域の皆様方のご理解の下、離任式を数年ぶりに行いました。令和7年度の人事異動で、本校から8名の教職員が退職または転出となりました。お一人お一人から別れの言葉をいただいた後、代表児童から花束とお礼の言葉をプレゼントしました。式の最中に涙する子供たちも・・・。人生の中で必ず訪れる出会いと別れ。その際に、しっかりと感謝の言葉を伝えたり別れの寂しさを味わったりすることは、子供たちの心の教育に欠かせない大切なことだと思います。子供たちも、そして異動する教職員も心の整理をしっかりして、4月から新たな一歩を踏み出せることと思います。

23名の卒業生が凜として美しく巣立つ「卒業証書授与式」

3月18日(火)、暖かい春の光が差し込む体育館において、河北町教育委員会教育長様をはじめとする多数のご来賓の皆様のご臨席の下、卒業証書授与式を挙行しました。いつも落ち着いた学習態度で仲間と課題解決する姿や勝敗を素直に受け止め相手を讃える姿、縦割り班活動等で下級生一人一人に目を配りまとめていく姿など、谷地南部小学校の誇りとすべきたくさんの校風を築いた23名の卒業生が、凛として美しく巣立っていきました。今年度より在校生も全員参加し、感謝の気持ちと別れの寂しさを歌と門出の言葉で伝えました。卒業生の河北中学校での益々の活躍を願っています。6年間にわたり物心両面で本校の教育活動を支えてくださった保護者の皆様、安心・安全な環境づくりに心を砕き、谷地南部っ子の郷土愛醸成にお力添えをくださった地域の皆様に心より感謝申し上げます。

5年生が伝統を受け継ぐ「式 前日準備」

3月17日(月)、卒業証書授与式前日の今日、午後から5年生と教職員で最後の準備を行いました。隅々までの清掃のほか、お祝いメッセージや飾りの掲示など、心を込めて作業を行いました。毎年度受け継がれている伝統を、今年度の5年生もしっかりと理解し、とても嬉しく頼もしく思いました。明日は、美しく整えられた環境で、しっかりと卒業証書授与式を執り行いたいと思います。5年生の皆さん、本当にありがとうございました。

1年間の成長を自覚し自信を「修了式」

3月17日(月)、今年度の教育課程を振り返る「修了式」を行いました。各学年代表児童に修了証を手渡し、それぞれからがんばったことの発表がありました。全員堂々とした態度で、来年度がんばりたいことへも触れており、意欲の高さに感心しました。校長からは、「修了」の意味とがんばった自分に自信を持って欲しいことのほか、谷地南部っ子が伸びたと思う点として「書く力の向上」「言語環境の改善」「縦割り班活動等による協力」「多様な仲間とのかかわり」を伝えました。そして最後に「明日は最後の学習日。主役である23名の6年生のために、心一つに、涙と感動ある卒業証書授与式を創り上げましょう。」と話しました。

感謝の気持ちを込めて「給食最終日」

3月14日(金)、今日で今年度の給食が最終となりました。今日の献立は、ビビンバやわかめスープ、フルーツなど。お腹いっぱい食べました。6年生にとっては、小学校生活最後の給食。1から5年生にとっては、6年生と一緒に食べる最後の給食。そんな思いも噛みしめながら、みんな笑顔で平らげました。1年間安心・安全で、とてもおいしい給食を提供してくださった栄養教諭の石山先生、給食センターの皆さん、関係の皆さんに心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

23名の卒業生のために心一つに「卒業証書授与式総練習」

3月14日(金)、週明け18日(火)に控えた卒業証書授与式に向け、全体で総練習を行いました。最初から最後まで、すべて本番の通り流した練習、約1時間。子供たちは「卒業生のために」心一つにがんばりました。特に、卒業生が門出の言葉を伝えている間、在校生は静かにじっと言葉一つ一つに耳を傾け、真剣に聴き入っていました。これまでの在校生と卒業生の心の繋がりが、その姿に繋がっているのだと改めて実感しました。もういつ本番を迎えても大丈夫な仕上がりです。さすが、谷地南部っ子!!

授業風景「1年 図工・4年 外国語活動・5年 外国語」

3月13日(木)3校時。1年生は、図工で、紙をくしゃくしゃにして作品を作っていました。丸めたり広げたりしながら想像力を膨らませ、少しずつ作品を仕上げていきます。完成した子供は、作品袋に絵描き。4年生は、外国語活動。ティナ先生のお力も借りながら、「This is my day.」(私の日常)を小さな紙芝居風にまとめ、仲間と紹介し合っていました。5年生は、砂田先生の授業最終日。まとめとして、タブレットを活用し、みんなで協力して課題を解決するゲームを満喫。夢中になって、白熱する場面も・・・。残り3日間です。有終の美をしっかりと飾りたいと思います。

授業風景「ふたば学級 アイス作り」

3月12日(水)2校時、南部っ子広場から楽しそうな子供たちの声が聞こえてきたので、覗いてみるとふたば学級の子供たちがアイス作りに挑戦していました。小さめのボウルに牛乳、生クリーム、バニラエッセンス、砂糖を入れて混ぜ合わせ、雪をいっぱいに詰めた大きいボウルの上にのせます。そして、おたまを使ってゆっくりとかき混ぜていき、だんだん固まっていくのを待ちます。「おいしいアイスができますように。」と心の中で願いながら、みんなで様子を見守ります。数十分後、甘くておいしいバニラアイスクリームが完成し、みんな笑顔でいただきました。

6年生への感謝の思いを態度で表す「卒業証書授与式全体練習①」

3月10日(月)、卒業証書授与式当日まで約1週間。3校時に体育館で、第1回目の全体練習を行いました。1年生から5年生にとっては、卒業式への参加は初めて。何も分からない中での練習ですが、担当の指示や指導を素直に受け止め、椅子の座り方や姿勢、お辞儀の仕方などぐんぐん上達しました。また、発声練習無しの中での国歌と校歌斉唱も、しっかりと口を開け堂々と行いました。それらすべての行いが6年生への感謝の思いであることをしっかりと理解し、素晴らしい全体練習となりました。

新年度に向けて「新通学班による登校」

3月10日(月)から17日(月)まで、新年度に向けた新通学班での登校を行います。朝、新通学班長が先頭に立ち、一列に並んで通学路を歩いてきます。6年生が、その様子を一番後ろから温かく見守っていました。少しずつ環境が変わっていくことで、子供たちの気持ちや心構えも変わっていきます。その時の子供たちの心と行動の成長を見逃さず、しっかりと価値づけていきたいと思います。

豊かな食への感謝「5・6年オードブル給食」

3月7日(金)、5・6年生が心待ちにしていたオードブル給食の日。テーブル狭しと並べられた色とりどりのおいしそうな献立に、思わず惹き込まれます。石山栄養教諭から黄・赤・緑に分類される献立の説明を受けた後、各テーブルごとに自分の皿に取り分けて「いただきます!!」思わず笑顔がこぼれます。普段あまり話ができない5・6年生も、隣の席同士で会話が弾みます。今日は、学校給食センターより所長さんをはじめ2名の調理師さんもご来校され、子供たちと一緒に会食してくださいました。豊かな食への感謝の気持ちをしっかりと持ちたいものだと改めて思いました。

授業風景「1年 算数・2年 図工・4年 学級活動」

3月7日(金)3校時、1年生は算数の復習中。ドリルを使って、これまで学習した内容を担任と全員で確認しながら解きます。解いて安心していると落とし穴が・・・。見直すことが大切なことに気づきました。2年生は、図工で紙版画に挑戦。手を真っ黒にし、洋服を少し汚しながら悪戦苦闘中・・・。表現したいことを大胆な構図にし、生き生きとした作品を仕上げていました。4年生は、学級活動で「4年生のまとめの会」の熱い議論を展開中!! アイデアがどんどん溢れ出てきて、司会の子供たちもまとめるのに苦労の連続。どんなまとめの会になるのやら、楽しみです。

歌声をブラッシュアップ!!「6年卒業証書授与式練習・合唱」

3月7日(金)1校時、教頭メインの指導の下、6年生の歌声をブラッシュアップ!! 最初に高音部と低音部に分かれて、正しい音程を取ることができるよう練習します。ピアノの音や仲間の声をよく聴き、自分の音程を整えていきます。その後、全体で合わせて、さらに歌声を整えていきます。たった1時間の集中練習で、昨日の合唱より確実にブラッシュアップされました。「まだ合わないところがあるので、もっと練習します。」こんな声が6年生から聞かれ、本当に頼もしく思います。

のこぎり名人を目指して「3年図工・のこぎりを使用した作品づくり」

3月6日(木)5校時、3年生が図工でのこぎりで木材を切り、切った木材を組み合わせた作品づくりに挑戦しました。のこぎりの安全で正しい使い方を理解させるために、地域講師として細谷PTA会長さんをお招きしました。初めに木材を切るときののこぎりの使い方のポイントをご指導いただきました。のこぎりを引くときに力を入れることや、切り始めと終わりの処理の仕方を手本を示しながら説明くださり、子供たちからは「すごい!!」という拍手が起こりました。その後、一人一人がチャレンジ。思うように切れなくともくじけず、しなやかに作業を行っていました。目指せ、のこぎり名人!!

確実に上達しています「6年卒業証書授与式練習(証書授与・門出の言葉)」

3月6日(木)1校時、今日も6年生が卒業式練習を行いました。終始落ち着いた態度で、まずは卒業生呼名。前回より声に張りが生まれ体育館に響きました。証書授与のめあては、校長と目をしっかり合わせること。全員合格!! そして、門出の言葉と合唱。保護者席まではっきりと声が届いた児童は、まだ少数。かつ早口になりがちでした。これからも繰り返し練習を行い、心を育てていきます。

心の準備を始めました!!「6年卒業証書授与式練習」

3月5日(水)1校時、6年生のみの卒業式練習を行いました。今日の内容は、全体の流れを確認すること。入場に始まり、式の中での所作やタイミング、6年生の門出の言葉、そして退場と、たっぷり45分練習を通しました。6年生の落ち着きぶりは、普段の授業態度で培われたもの。堂々とした立ち姿や椅子に座る姿勢、動きがとても立派です。毎日の練習を積み重ねていく中で式に向かう心を整え、自信に変えていきたいと思います。

授業風景「1年 体育・2年 国語・3年 理科・4年 国語・5年 算数」

3月5日(水)3校時。1年生は、体育館で寒さもものともせず、ボールゲームの作戦会議中。相手の攻めをチームとしてどう防ぐか、アイディアを出し合います。2年生は、楽しかったことの発表会に向けた事前練習の最中。仲間と聞き合い、アドバイスをしあいます。3年生は、理科。これまで学習した内容を担任がクイズ形式で出題し、子供たちはホワイトボードに答えを記入していきます。4年生は、国語で「社会」について話し合います。辞書で調べたり自分とのかかわりを振り返ったり・・・理解を深めていきます。5年生は、算数の習熟時間。ドリルなどを使って、黙々と復習しています。残り9日間、一日一日を大切にまとめをしっかりしていきます。

授業風景「1年 生活科・3年 国語・4年 国語」

いよいよ3月、3学期の学校生活も残り12日間です。3月3日(月)の3校時、1年生は生活科で1年間の成長の振り返りを行っていました。担任が提示する拡大写真をたよりに、自分のがんばりや学級集団としての高まりを交流。子供たちが熱く語り合う姿に感心しました。3年生は、国語で自分のお気に入りの場所を交流。タブレットで作成したプレゼン資料を効果的に用い、堂々と発表していました。4年生も国語で、アンケート調査結果を学級全体で交流。聞き手を意識し、順序立てて分かりやすい発表を心がけていました。

感謝の気持ちをしっかりと伝える「6年生を送る会」

2月28日(金)に、5年生が企画運営した6年生を送る会を実施しました。前半は、各縦割り班毎に分かれて、6年生への感謝の色紙づくりです。予め5年生が隠しておいたメッセージ入りの封筒をゲーム感覚で探し出し、メッセージを完成させます。下級生の心のこもった手紙と似顔絵が散りばめられた色紙を6年生が嬉しそうに読んでいました。後半は、体育館で6年生からのクイズ、合唱、プレゼントタイムとなりました。6年生一人一人のエピソードクイズは大盛り上がり。その後の合唱は、本当に心に染み入るものでした。最後に、くす玉と花のアーチに見送られ退場・・・下級生の中には涙する子どもも。涙と感動ある会となりました。目に見えない所での5年生の丁寧な準備や練習は本当に素晴らしいもので、来年度のリーダーに相応しいがんばりでした。6年生との残り僅かな日々を大切に過ごして欲しいと思います。

授業風景「1年 国語・2年 算数・3年 算数・4年 国語」

2月28日(金)1校時の授業風景。1年生は、国語でまとめのテストに真剣に取り組んでいる最中。一人一人、じっくりと問題に向き合い丁寧な文字で解答していました。言葉を大切にしている姿に感心!! 2年生は、算数。箱の形をストローと粘土で再現します。ペアで粘土(頂点)がいくつ必要か、ストロー(辺)は何本でどう組み合わせるかを話し合い協力して作っていきます。ナイス・チームワーク!! 3年生も算数。三角形を分類していきます。辺の長さと角の大きさに着目し、身の回りにある様々な図形も分類しました。4年生は国語。アンケート調査結果をまとめた資料をどう分かりやすく伝えるか、グループで試行錯誤。伝える言葉を選び、順序を考え、発表原稿を精査していきます。

授業風景「1年 国語・2年 算数・3年 算数・4年 国語・特支 朝の活動」

2月26日(水)1校時、各学年・学級の教室を覗くと・・・。1年生は、国語で物語文の音読に挑戦中。担任の範読後、句読点に気を付けて正しく音読をしていました。2年生は、算数で箱の形の学習中。箱を切り開いた形を整理し、向かい合う図形が同じ形であることをしっかりと確認していました。3年生も算数で、何倍の問題の解き方を話し合い。仲間の発表を聞いて自分の立場を明らかにし、意見を繋いで課題解決に向かっていました。4年生は、国語でアンケート調査結果を表やグラフに表す作業中。色使いやイラストに工夫が見られました。特別支援学級では、指先の操作と集中力アップのため紙飛行機作りの真っ最中。一人一人が拘りを持ち、黙々と作業に取り組んでいました。

それぞれの想いが交錯する「全学年歌練習」

卒業式まで残り14日間。2月26日(水)3校時、全学年が歌練習に取り組みました。5年生以下は、卒業式で歌う国歌や校歌などの練習を体育館で実施。6年生への感謝の気持ちと自分が進級するという決意を込め、一生懸命歌いました。音楽担当のワンポイントアドバイスで、歌声が変わっていきます。谷地南部っ子の吸収力と実践力、素晴らしい!! そして、6年生は音楽室で、6年生を送る会で下級生に聞かせる歌の練習。一人一人が自信を持ってしっかりと声を出し歌う姿、リアルタイムで下級生に見せたいと思える素晴らしい姿です。会場は異なっても子供たちの心が繋がり、伝えたい想いが交錯しています。

授業風景「5年 体育・6年 社会」

2月も残り1週間。2月25日(火)の今日、三連休明けにもかかわらず、谷地南部っ子は元気に登校し学習をがんばっています。5校時、5年生は体育館でバスケットボール運動に取り組んでいました。基本的なボールを操作する技能を高めるために、止まったままの状態で安定してドリブルを行うことや、前に進みながらスムーズにドリブルすることなどを頑張っていました。6年生は、社会科で第二次世界大戦後の人々のくらしについて、たくさんの資料から読み取る場面でした。原爆投下後の「焼け野原」という表現一つをとっても、戦禍の悲惨さを考える良い機会となりました。

寂しさと新たな決意を「児童会引継ぎ式」

2月21日(金)に委員会活動の時間を使い、児童会引継ぎ式を行いました。各委員会の6年委員長・副委員長から1年間がんばったことと来年度に期待したいことの発表があり、来年度委員長と副委員長になる5年生に対しファイル等の引継ぎがありました。それを受けて、5年生が来年度がんばりたいことを堂々と発表し、会場にいる4・5・6年生から大きな拍手が送られました。式の持つ意味を子供たちがしっかりと理解し、それが表情や話を聞く態度に表れていました。6年生への労いと感謝の気持ちを送るとともに、5年生をリーダーとした来年度の児童会に大いに期待したいと思います。